| 生于印度的斯坦福教授能让NIH低下高贵的头吗? | |

| www.wforum.com | 2025-07-31 12:02:17 绿庭健康 | 0条评论 | 查看/发表评论 |

|

|

|

|

|

|

|

|

7000亿的错题:NIH与美国人的短命现实 2024年,美国人的平均寿命终于回到疫情前的77.5岁,看似是个恢复性胜利,却难言值得庆贺。 过去二十年间,NIH投入超过7000亿美元,用于资助论文、孵化诺奖项目和开发“革命性疗法”。但现实是:超过1.29亿美国人患有慢性病,90%的医疗开支花在这些疾病上。肥胖、糖尿病、心脏病——这些应被精准医学遏制的疾病,反而愈加普遍。 “我们一直在错误的问题上做正确的研究。”一位NIH资深研究员在《自然》上如此形容这个庞大系统。它曾代表全球生物医学的前沿,如今却深陷“高投入、低产出”的制度泥潭。NIH原本的使命是保障美国人民的健康,延长他们的寿命,但这一目标,却成为它自己最难回答的问题。 直到Jay Bhattacharya出现。 这位从未在政府任职、曾被主流舆论视为“边缘流行病学家”的斯坦福教授,这位曾因疫情期间公开反对全民封锁而被打入冷宫的异议者,如今竟被请上NIH的主位。对Jay来说,这不仅是一次任命,更像是一场制度对自身的反问。 “今天的美国孩子可能活不过他们的父母。”他说,“这不是失败,这是耻辱。” 在这一瞬间,科研体制的荒谬不再是抽象逻辑,而是刺痛人心的公共悲剧。

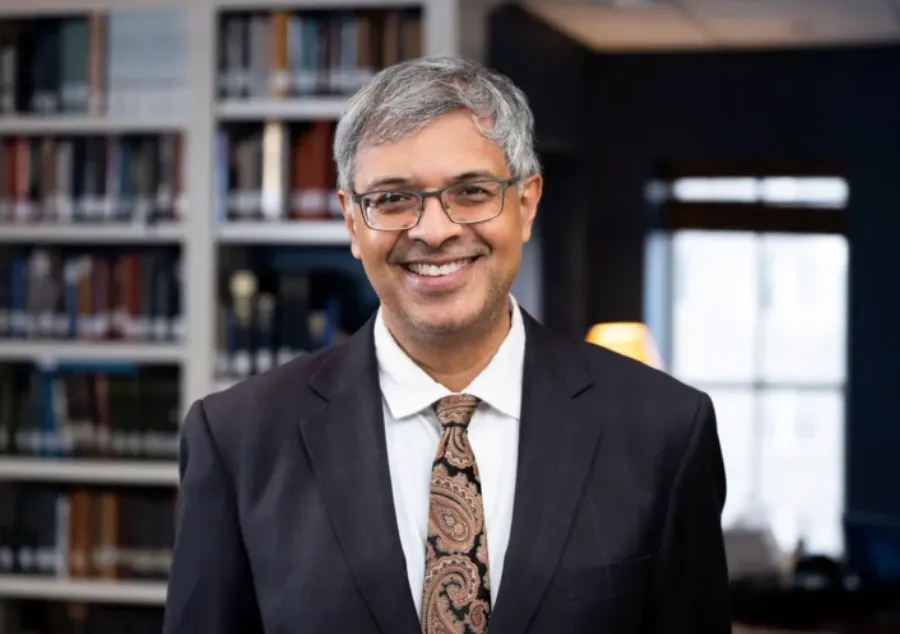

边缘人的崛起:经济学家的医学叛逆 Jayanta Bhattacharya——连他自己都绕不过来的名字——是斯坦福的“非典型教授”:不进董事会,不打品牌,不管人脉。他的办公室里没有奖章,只有堆满的文献和那件褪色的校服。 如今,他成为NIH第18任院长,执掌27个研究所、2万员工和480亿美元预算。他的上任既非政治回报,也不是命运馈赠,而是一场制度震荡中,一个少数派科学家的意外落点。 这份“非典型”从他孩提时代就已埋下伏笔。 Jay出生于1968年印度加尔各答,母亲来自贫民窟,父亲靠签证抽签赴美,在麦当劳打工,搬家后住进了剑桥的公租房。他靠奖学金读完斯坦福,靠的是拼搏、极度自律和坚信教育是“穷人唯一的自由”。 在他17岁进入斯坦福大学那年,美国正经历里根经济改革的顶峰,而校园内“自由市场”是学术显学。Jay原本想学化学当医生,但在听了经济学教授Alan Garber的一堂讲座后,他改了主意。 “经济学不仅是关于钱,而是关于生命的价值。”他在本科论文中写道,“如果医疗资源有限,那我们必须用统计和道德来同时衡量一个人的治疗机会。” 这个选择,成了他一生的关键词:用经济模型重建医学——把健康、寿命与制度纳入数学公式。

他在斯坦福完成了经济学学士与硕士,之后又取得医学博士(MD)和经济学博士(PhD)双学位,这在美国学术界是极少数的“双主线型博士”。他的论文题为《医学专业化的终身回报率》,融合了医疗行为、经济激励与社会公平。导师Thomas MaCurdy评价他:“拥有‘混种大脑’——一半临床、一半模型,是一个跨医学与经济、横跨政策与流行病模型的“学术混血体”(hybrid thinker)。这份跨界让他一度边缘,也一度成为唯一看得见盲区的人。早在疫情之前,他就已多次在论文中指出:NIH资助体系日益风险厌恶,学术圈激励机制扭曲。但那些批评,如同沉入深海的气泡,几乎无人回应。 疫情期间,他与另外两人共同发表了《大巴灵顿宣言》,主张精准保护、反对全民封锁。他还与小肯尼迪一起公开反对mRNA疫苗对婴幼儿强制接种政策,但他强调自己不是反疫苗。 “我自己打了疫苗,小罗伯特·肯尼迪也打了疫苗,我也建议老人去打,”Jay说,“但我反对给6个月大的婴儿打针,没有一项随机对照试验,凭什么让他们冒风险?” 这样的言论,让他成了一个“谁都不讨好”的异议者:对体制派而言太叛逆,对反体制者而言又不够激进。可Jay并不在乎标签。这是一种近乎孤独的科学谨慎主义。你不会在他口中听到流行语,也没有“真相唯一”的口号。在动荡的公共舆论中,这个身份逐渐被异化为“保守派的科学代言人”。 直到2024年11月,川普胜出连任预选,并在媒体与政坛一片哗然中,提名Jay为NIH新任院长。参议院的确认听证会上,他的发言不同于以往被提名人的陈词滥调:“科学不是教条,异议是科学的本质。我们失败了,必须承认。” 他没有许诺新项目,也没有开各种空头支票。他谈的是:慢病危机、数据透明、验证制度、科研信任——这些长期被NIH刻意回避的“难题”。 一位共和党参议员说:“他不是最完美的人,但是唯一一个敢说皇帝没穿衣服的人。” 那一刻,Jay不再是边缘人,而是这个体系极度需要、却从未真正欢迎过的“系统性批判者”。 “我是基督徒,不是为了享乐而来。”他说,“这不是我多聪明,而是我被召唤去做这件事。”

穿破裤子的掌门人:一次非典型性上任 如果你在构思一个完美的公共卫生领导者形象,或许会参考Fauci的西装、Collins的媒体技巧,甚至Walensky的危机沟通。但你绝不会想到Jay Bhattacharya。 在启程华盛顿前,他衣柜里只有两套西装,其中一套还是高中辩论队时母亲买的。直到上任前五天,他才在老友Peter Robinson陪同下,匆忙添置了一套“体面装备”。Peter见他穿着膝盖破洞的卡其裤进店,问:“你什么时候摔的?”Jay淡淡答道:“两年前。” 这不是刻意营造“亲民”,而是他身份的自然延伸——学术出身、远离政治、不懂媒体、不玩人设。他的第一条Op-ed,还是朋友Peter教他发的。 某种意义上,他几乎是美国行政体系中最“反政治”的存在:没有仕途欲望,不懂表态节奏。他反应慢半拍,却更诚实;不会制造“公众形象”,却反而赢得了公众信任。 “他有点呆,但你会放心把家人交给他。”一位斯坦福学生这样评价。 他是典型“书呆子型”:生活简朴,不追奖项,不讲故事。每天骑车上下班,不只是极简,更是一种信念:科学必须贴近现实——不是模拟社会,而是实证人群。 这种务实,在他的慢性病改革议程中格外鲜明。他不喊口号,而是反复提到:“20年间花了7000亿美元,美国人却越来越不健康。”他主张科研从“高科技治病”转向“基础行为干预”,如饮食、运动、心理健康。 但也正因如此,他与官僚体系格格不入。在一个讲究话术和包装的环境里,他像个走错片场的人:不懂剧本,不会平衡,不熟潜规则。 有人因此批评他“缺乏共识领导力”,他回应:“我来是为了修复科学,不是修复妥协。” 他上任当天便解除了几位核心部门负责人,包括传染病主管,引发轩然大波。《自然》称那天是NIH“最黑暗的一天”。 他没有道歉,也未安抚,而是组织启动了2100多份研究拨款的重新审查与申诉流程,试图用制度化程序替代情绪化争辩。 “我不是要反对谁,我只是想问,为什么我们有那么多论文,却救不了一个胖得动不了的孩子?” 他的迟钝与固执,出于对体制性失败的深层警觉。他的短板也不难发现——行政管理经验匮乏,过去只带过六个人的研究小组。他在听证会上坦白:“我不会管理2万人,所以我得找对人。” 全场一度沉默,随后响起笑声——因为在政治舞台上,有太多人说他们“很懂”,却搞砸了一切;而他说“我不懂”,却是第一个公开质疑制度失灵的人。 他的坦诚,是一种罕见的冷静力量。 在专业被政治污染、科学被工具化的今天,他的出现,也许说明了另一个真相:有时,最不像领导者的人,才是最需要被听见的声音。 五千美元的出击:一场对抗权威的实验 2020年3月,病毒数据混乱、封锁政策仓促、疫苗遥遥无期。CDC与NIH尚未厘清基本感染率,更遑论致死风险。就在这场混沌中,一项经费仅为5千美元的研究悄然启动。 研究由Jay Bhattacharya领衔,地点在加州圣克拉拉县,资助来自一位匿名捐赠者。问题很简单:“到底有多少人已经感染了新冠?” 在全民恐慌的时刻,这样的发问几乎被视为不合时宜。但Jay认为:如果不知道病毒的真实传播率,所有防疫政策都将盲目而失控。结果公布后震惊四座:感染数远高于预估,致死率却远低于官方数据。而这竟然是美国首个血清流行病学研究。 主持人Peter Robinson曾感叹:“一个每年花几百亿的公共卫生系统,居然没人做最基本的数据测量,最后靠你和五千美元把这口锅给补上。” 讽刺的是,随后全球陆续出现数十项类似研究,结论多与Jay相符,也为政策调整提供了弹性支持。 不过,Jay并未因此“翻身”,反而被进一步边缘化。NIH前院长Francis Collins在邮件中称他为“边缘流行病学家(a fringe epidemiologist)”,这一标签被《纽约时报》等媒体引用,迅速成为学术主流的打压工具。Twitter将他列入“黑名单”,Facebook屏蔽其视频,会议发言被取消。 “我不是政客,但他们把我变成了一个政治问题。”他后来回忆道。 正当所有人以为他将沉没于争议,他却开始构建更根本的制度批判:“如果权威机构都不愿第一时间测量抗体传播率,那问题不在政策,而在体制。” 正如Thomas Kuhn在《科学革命的结构》中所说:“范式的崩塌,不是因为理论被驳倒,而是旧体系无法回答时代问题。” Jay,不是被误解的天才,而是一位相信体制值得更好的局外人。他没有因此走上某种“科学殉道者”的路径,也没有另起炉灶,而是用平静、甚至笨拙的方式坚守一个理念:科学不是共识游戏,而是证据的持续验证。 当科学无法重复验证:制度性失败的裂缝 如果你问一个美国高中生“科学的基本原则是什么?”,他多半会说:“可以被重复验证。”这是小学起就被灌输的常识:真理要经得起时间、方法与他人的检验。 但Jay Bhattacharya在国会听证会上揭露:现实中,大多数发表的科研成果,并不能被重复。他引用的是斯坦福同事、计量医学家John Ioannidis在2005年的经典论文《为什么大多数研究发现都是错的》。该文提出一个让整个科研界至今仍不敢直视的命题:由于出版偏差、统计误用、激励机制错配,以及重复验证的稀缺,绝大多数被发表在顶级期刊上的研究,都是“统计噪音的幻影”。 2012年,《科学》杂志尝试复现实验中,53篇顶刊论文中仅5篇可被完整重复。Jay说:“这不是科学的问题,这是我们对什么叫‘科学成果’的定义出了错。” Jay认为,问题并不在研究者,而在体制激励错配。所谓“同行评审“更是只看逻辑而不看原始数据,“重复验证”被视为没价值的浪费时间,真正的好科学反而难以生存。 “同行评审只是圈子互相盖戳,不是科学本身。”Jay说,“现在的科学圈,如果有人来重复你的研究,你第一反应是:他要搞我。” 记者问如何改变?他笑说:“你想想棒球,如果我们只记录‘偷垒成功次数’,大家就会盲目冲垒。只有同时记录失败,才知道谁真的该冲。” 这种对科学文化深层失衡的揭露,源自他经济学的训练。相比大多数医学专家把“假新闻”“误导”视为舆论战,他更关心的是结构性失败。 Jay在2025年4月的NIH研究诚信大会上说,“我们不能继续奖励那些只在一个鼠标身上成立的假象。” 为改变这一生态,他提出一套系统性改革方案: ①建立“验证奖励机制”:对主动分享原始数据、开放方法、欢迎他人重复的科学家给予加分与奖励; ②设立独立验证基金:NIH出资设立专门资金,鼓励其他研究团队复查高影响研究的核心结论; ③创建“验证型期刊”:建立一个开放获取、数据透明、专门刊登重复研究与失败结果的平台,让“无惊喜结果”也能发表; ④整合AI工具追踪验证状态:开发一种AI搜索引擎,帮助公众与研究者查看每项研究结论是否被重复验证,验证频率有多少,数据公开程度有多高。 事实上,制药企业早已在悄悄做这件事——因为他们根本不信那些学术期刊上的研究。许多药企在投资前会私下重做一次关键实验,才决定是否注资一项潜在疗法。 因此,Jay的这些举措不仅是制度修补,更是一场价值革命。它挑战当下科研界的“荣耀叙事”:我们是否只奖励“新颖”,而忽略了“可靠”?我们是否太信“引用量”,却忘了“验证量”才是科学的地基? Jay说:“科学不是输赢,而是过程。如果一项结果无法被验证,那它就不是科学——它只是个故事。” 三道“制度伤口”:钱、人、议题 Jay Bhattacharya第一次走进NIH总部那栋白砖行政楼时,身后没有摄影记者,也没有幕僚随行。有人形容他更像误入迷宫的学术流浪汉。 但他很清楚,眼前不是学术争论,而是三道正在出血的制度伤口。 01 “钱的问题”:拨款逻辑错位 NIH每年掌握 480 亿美元科研经费,占全球生物医学预算的半壁江山。但Jay直言:钱并没投向最有突破性的想法,而是流向最会写申请的人。 他还揭露年轻科学家的“奴工链条”:青年学者难以获得R01拨款,博士后群体长期处于“无收入、无独立方向”的生存状态,只能在“导师帝国”下蹭生存。60%以上拨款集中在前10%实验室,小型、高风险、高潜力项目被系统性边缘化。 Jay称之为“科研的中世纪行会制度”:没有资源,进不了圈子;进不了圈子,永远没资源。 因此,Jay建议改革拨款逻辑,从“历史表现分”转向“盲审创新潜力评分”——去掉申请人姓名、过往发表记录,仅凭项目本身进行打分。这一提议触动了无数既得利益群体的神经。有科学家在X平台公开写推文抗议:“如果我不能靠我发表过的Nature来拿到拨款,我凭什么要继续辛苦投稿?”Jay则回应:“如果你不能靠点子本身说服审稿人,那你的Nature其实只是装饰。” 在他看来,NIH的金钱早已不再资助科学,而是在资助一个学术圈子的“自我复制”。 02 “人的问题”:逆淘汰的科研生态 “为什么最优秀的年轻人不愿进入公共卫生?”Jay在闭门会上提出这个问题,四周沉默。 他指出,年轻人更愿去Google做AI医疗,不是因为不爱科研,而是厌倦了学术圈的意识形态、拨款游戏和安全打法。 NIH评估体系过度依赖发表数量和影响因子,激励的是“迎合热点”,而非提出新问题。这种逆向淘汰机制,让最能挑战共识的人反而最容易被排斥。 他的改革主张包括: ①设立“拨款避风港”:鼓励年轻科学家前三年无绩效压力自由探索; ②成立“异议组”:资助挑战主流的研究路线; ③模拟硅谷风投逻辑:给予年轻研究者“种子轮”项目,允许失败,用“组合投资法”(portfolio evaluation)而非单篇论文评价科研能力。 多家名校对此强烈反弹,联名抗议其“扰乱资助秩序”。Jay回应:“他们当年也反对互联网。” 03 “议题的问题”:科研如何被政治重塑 在他就任之前,Jay曾写过一篇文章,题为《我们忘了慢性病》。他指出,美国有超过1.29亿人患慢病,拖垮了4.1万亿美元的医疗支出,却被拨款优先级长期忽视。 他上任后推动慢病优先机制,把糖尿病、肥胖、抑郁等列入一类病种。但这引发内部质疑:为何削减了DEI(多元、公平、包容)类项目? Jay回应得直接:“我不是反对多样性,而是反对把它变成拨款唯一标准。公平不该以牺牲所有人的健康为代价。” 他提议: ①拨款一分为二,一半投向基本研究,一半直接解决全民负担型疾病; ②审稿时标注评审人政治背景,防止群体偏见; ③推出“结果不可预测基金”,鼓励那些不迎合意识形态的真实研究; ④将DEI指标从科研评分系统中剥离。 他说:“政治正义可以是公共政策目标,但它不能替代科学的好奇心。” 这一系列提案,尤其是对DEI的反思,引发了极大争议。反对者认为他在破坏“科学的进步性”。而他回应得更直接: “真正的多样性,是允许不同观点并存,而不是只允许一种政治正确。” 围剿与反击:改革的雷区 Jay Bhattacharya的改革,很快越过技术与制度,直指科学界最敏感的深层神经——信念、利益与控制权。 01 “功能增强研究”暂停:科学自由还是公共安全? 他宣布暂停所有“功能增强”(Gain-of-Function)病毒实验,并要求研究团队公开风险评估,引发学界强烈反弹。《科学》杂志刊文批评其“审查制度化”。 Jay的回应则更像一场公开控诉:“不是扼杀自由,而是防止下一次灾难。”他并未下达一刀切禁令,而是推动建立“功能增强伦理委员会”,引入多方监督,希望为这类实验设立更透明的公共框架。 “真正的科学自由不能脱离公共信任。” 02 外国分包禁令:协作与安全的拉锯 NIH规定所有新拨款项目须申报是否涉及“外国机构分包”,涉敏感内容须申请国家安全豁免。该政策立即中断数百项国际合作,包括与中印俄以等国。 批评者称这是“财政民族主义”。Jay则引用布林肯的话回应:“国家安全不是情绪,而是责任。”他主张敏感技术优先回流本土,尤其基因驱动器、病毒路径建模等。“协作不应成为渗透的借口。” 03 三项“冷门改革”:撼动学术利益网络 Jay推动三项看似“冷门”却牵动整个科研链条的政策: ①强制Open Access:NIH资助论文不得设付费墙,冲击期刊巨头利益,被形容为“敲响付费期刊的丧钟”; ②动物实验替代基金:鼓励类器官、AI模拟等手段,逐步压缩灵长类实验; ③将间接成本上限从原先“大学自行协商”改为设定全国统一上限(30%); 他指出:研究资金应服务科学本身,而非补贴空调、水电、装修与门卫。 美国有四五千所大学,NIH的研究经费却集中在几十所高校身上。科研人员拿到的每笔科研经费中,大学要抽50%甚至60%的“行政管理开销”。而盖茨基金仅允许10%。改革引发学界反弹,被指“干预学术自治”,Jay冷静回应:“如果制度无法容纳改革,那是制度病了。” 04 面对《Bethesda Declaration》:不是摧毁,而是拯救 2025年6月,一封名为《Bethesda Declaration》的公开信引爆NIH内部争议。92位现任员工署名,250多匿名支持,抗议Jay上任后的拨款改革、裁员、国际合作限制、后勤经费压缩等。 此信迅速获得外部联署支持,包括诺奖得主、学术机构和国会议员。《华盛顿邮报》《大西洋月刊》及多个科研组织纷纷介入讨论。 信中指控:NIH正在滑向“政治干预科研”的边缘,呼吁撤销行政干预、恢复拨款自主、捍卫学术自由。 Jay并未回避。他公开回应:“《Bethesda Declaration》对改革方向存在误解,但建设性异议值得倾听。” 他重申,改革目标不是摧毁NIH,而是修复它的公共使命。 这场事件不仅暴露NIH内部的深层断裂,也揭示了美国科研治理在新时代所面临的价值冲突与政治考验:是向公众负责,还是继续自我循环? 结语:改变叙事,重启科研 Jay Bhattacharya从未是社交媒体的宠儿。他没有爆款账号,也不会制造算法流量。他沉默寡言,却敢于撬动沉疴;他不追热度,却精准击中制度要害。 他的 X 账号由斯坦福学生代管,发帖频率远不如他的敌人对他的引用频率高。他不靠“讲人设”博眼球,却始终铭记一件事:医学若不能服务于现实中的挣扎个体,就不过是精英互利的自我循环。他懂那个为胰岛素价格焦虑的堪萨斯母亲,也懂疫情封锁中沉默的黑人男孩——这些人,是他科学信仰的锚点。 在国会山,他回应对“非主流研究”的质疑时说:“异议不是问题,它是科学的氧气......”这句17秒的发言,悄然传遍了全美研究者的内部群组。有人开始重新质疑统计模型的前提,有人重拾对临床数据的原始尊重。Jay带来的,不是一场动员,而是一种复苏。 这场改革是否成功,尚无定论。它可能半途夭折,或被下一任推翻。但它已留下不可抹去的印记——在一代年轻科研者的心中,留下对制度的重新想象。 在这个高呼“追随科学”的时代,Jay Bhattacharya提醒我们: “科学从不需要被追随,它需要被审问。” 这句低声提醒,或许才是他在NIH任内最值得被转发的“推文”。 |

|

|

|

|

|

|

| 运20B和运20A同框 差别有多大? | |

| 战略要地到手 俄罗斯或许能体面停战了 | |

| 卫星拍到9架先进无人机 今年阅兵还有惊喜 | |

| 俄罗斯放弃游说中国 普京全力拉拢印度 | |

| 俄机场再次遭袭 一架苏27被女特工破坏 |