| 蒋方舟,被催熟的“天才少女” | |

| www.wforum.com | 2025-07-22 12:39:50 最人物 | 0条评论 | 查看/发表评论 |

|

|

|

|

|

|

|

|

最近,一位网名为“抒情的森林”的读书博主火了,他用对比图的形式指出文学圈“过度借用”他人文本的现象,从畅销儿童作家到青年作家,再到常年活跃在文学杂志上的小说家,“抒情的森林”鉴抄扫射范围之大,令人哗然。 舆论之下,有作家道歉,有《收获》《花城》等杂志社发出声明“呼吁更纯净的原创”,但更多的是沉默。 “抒情的森林”在接受《三联生活周刊》采访时直言“我觉得如果一个作者或者编辑,觉得我所举的例子完全错误,那他的反应不应该是沉默”。 在一众沉默中,作家蒋方舟给“抒情的森林”发私信称,相关作品为早期不成熟的作品,表示“理解和虚心接受”。 在“蒋方舟这本书写得怎么样?”的笔记中,“抒情的森林”列出蒋方舟在《东京一年》一书中的某些段落,与作家加缪、纳博科夫、阎连科等人的作品高度相似。 “抒情的森林”接受《中国新闻周刊》采访时表示初读《东京一年》时,有一种感觉:她表达的很多东西不是她自己的。 而这也是很多人对蒋方舟的初印象。 作为少年成名的“天才少女”,蒋方舟7岁写作,9岁出书,11岁开设媒体专栏,19岁被清华大学降60分录取,直至今日,蒋方舟共出版20多本书,却仍是一个没有代表作的作家。 时任南方都市报副刊编辑的谢有顺曾为蒋方舟13岁时出版的书籍《都往我这儿看》作序,在序言中,谢有顺把蒋方舟视作“对现存教育方式和语言制度的反抗”,他说“时代记住了方舟”。 回看蒋方舟的成名路,在媒体和母亲尚爱兰的助攻下,时代的确记住了蒋方舟,但却是填鸭式的。 本文授权转载自“她刊”

作者 - 鳄鱼ZOE

1999年,文学爱好者尚爱兰获得“榕树下”第一届网络原创文学大赛小说一等奖,那一届的评委有余华、王安忆、贾平凹。获奖后,尚爱兰辞去中学语文老师的工作,成为《南方都市报》的专栏作家,出版小说《永不原谅》和散文集《数字美人》。 那是她人生中的高光时刻。 两年后,尚爱兰12岁的女儿蒋方舟出版了首部散文集《打开天窗》,这本书被湖南省教委列为中小学生素质教育读本,随之而来的是各大媒体的邀约,在报纸开设专栏。 这是蒋方舟人生中的高光时刻。 在中式教育的语境下,母亲尚爱兰和女儿蒋方舟是难得的正面样本,她们一起阅读、写作,女儿翻出妈妈的作品,看到了闪闪发光的才华;妈妈则无比坚定地告诉女儿,“你是个天才”。 然而,蒋方舟的成名路也是母亲尚爱兰捏造“天才”的过程。

儿时蒋方舟和母亲尚爱兰 1989年10月,蒋方舟出生于湖北襄阳,望女成凤的尚爱兰生下女儿后,“很嫌弃地看了一眼,就放在一旁了”,然后将准备好的名字“蒋美丽”改成了“蒋方舟”。 美丽似乎与蒋方舟相去甚远,于是尚爱兰决定从才气上入手。 尚爱兰对女儿的智力格外地关注,出生没多久,尚爱兰就把蒋方舟和同产房的其他小孩放在一起,测试她对事物的反应,看着女儿“两眼望天,不哭不动”,尚爱兰有些担忧。 五岁以前,尚爱兰细心观察女儿的智力情况,给她做试卷,在看到满分卷面时,尚爱兰放下心来,开始培养蒋方舟的“智力”。 尚爱兰认为“读物的水平,决定了认知的水平”,于是年仅5岁的蒋方舟就有了不属于她那个年纪的读物。 尚爱兰将卡通画册换成《撒哈拉的故事》《刘墉全集》,甚至将《卡夫卡全集》塞到蒋方舟手中,但蒋方舟实在看不懂,尚爱兰才换成小说和人物传记。 在尚爱兰的训练下,蒋方舟认识了很多字。 蒋方舟7岁时,尚爱兰听说美国有个9岁的孩子和爸爸合写了一本书,于是,她决定为蒋方舟布置新任务,不仅要读,还要写。 尚爱兰告诉女儿“国家出台了最新的法律,每个小学生在毕业之前,必须写一本书,否则就会被警察抓走。” “真的吗?”蒋方舟将信将疑地看向妈妈,在做铁路乘警的父亲的配合下蒋方舟对此深信不疑。 恐吓之外,尚爱兰告诉女儿两件事,你是天才以及当作家是件容易的事。

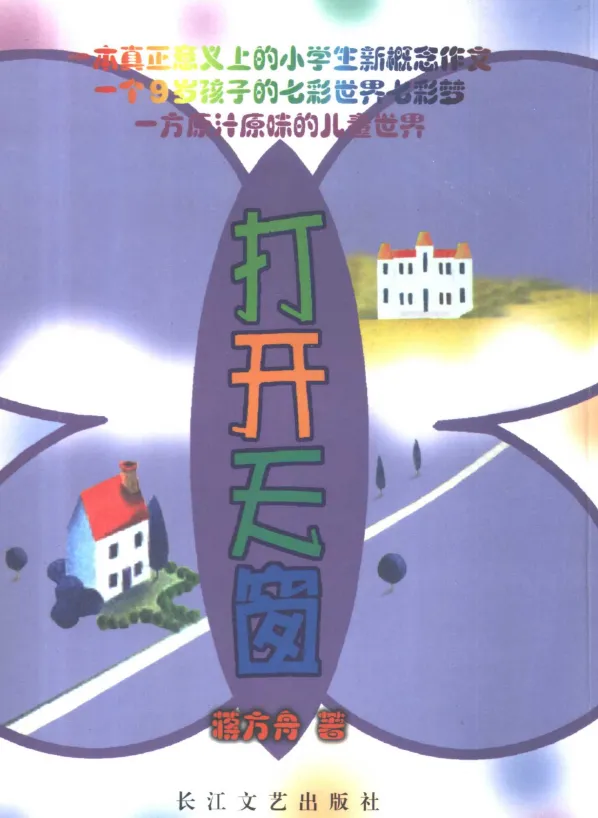

蒋方舟接受鲁豫采访 7岁的蒋方舟带着无知无畏的信心,开始了持续半生的写作之路。 如果将靠写作成名作为唯一目标,尚爱兰无疑为蒋方舟的写作事业打下了良好的基础。她一边培养蒋方舟每天写作且写够一定字数的习惯,一边在写作内容上给予蒋方舟极大的自由度,想写什么都可以。 回想起童年母亲对自己严苛的教育,蒋方舟用“禽兽不如”形容。 每天清晨4点,蒋方舟总会被叫醒,她需要完成两份作业,一份是学校老师布置的,一份是妈妈安排的写作任务。有时放学回家忘记带钥匙,她会坐在楼道里写作,等着尚爱兰下班回家。 即便在周末,蒋方舟也没有休息时间,她会绝望地问妈妈“我写到哪儿,你规定一下!”时间久了,蒋方舟也会问“到底能不能出版啊?我写了这么多,还没写够啊?” 餐桌代替书桌,沙发代替儿童床,在十几平逼仄的小房间里,蒋方舟不能看《白雪公主》影碟,买书也要得到母亲的批准,童年的大多数时间都在写作中度过,而母亲尚爱兰是评判蒋方舟文章好坏的唯一权威,她会告诉女儿“你写得太好了”以此鼓励女儿继续写作。 尚爱兰有自己的打算,即便有些文章写得乱七八糟,她仍旧心怀希望,“一星期收一颗蛋,五年后凑足一本书绰绰有余”。 两年后,尚爱兰超额完成任务,她为蒋方舟联系了一家出版社,出版了蒋方舟的第一本书《打开天窗》,书的封面写着“一本真正意义上的小学生新概念作文,一个9岁孩子的七彩世界七彩梦”。

蒋方舟首作《打开天窗》 这本小书的内容大多围绕着小学生能够接触到的日常生活,充满童言童语,也有类似“国产动画啥毛病”这样输出观点的小文章。 《国产动画啥毛病》 作为一个小学生,动画片已经成为我生活中不可缺少的一部分,就像一日三餐。但是一日三餐有好吃的,也有不好吃的,动画片有好看的,也有不好看的。我想给中国的动画片提几个意见。 第一是太正经,不“搞笑”。动画片本来是让我们开心的。可是它又想给我们教育。比如说不要骄傲呀,金钱不是最重要的呀,结果一集里就有许多的“教育”,挤不出地方开心了。有些时候,他们自己笑,我们却笑不出来。其实动画片里的故事即使是悲伤的,也可以安排一些“搞笑”的角色。像《灰姑娘》里的小老鼠,《白雪公主》里的小矮人。还有的动画片,是让我们笑在心里的,像《聪明的一休》。 《打开天窗》出版后迅速吸引了各路媒体的注意,很快蒋方舟从那个憋在房间里完成写作任务的小女孩,被捧为“9岁天才少女”,不仅受到各大媒体开设专栏的邀约,还紧锣密鼓地迎来新书签订合同。 不久后,蒋方舟出版了第一本小说《正在发育》,书中毫不避讳地谈论恋爱、生理期、婚姻等成人话题,蒋方舟的身上又多了“早熟叛逆”的标签。 当时的南方都市报副刊编辑谢有顺为蒋方舟的散文集《都往我这儿看》作序 “尤其是以写作为生的人,最终会痛苦地发现,自己努力多年才能稍微领悟的文字秘密,今天已被一个十三岁的女生轻易地掌握,甚至比自己做得更好,还有什么比这更让人沮丧的呢?” 而他对于当时读者批评尚爱兰禁不住利益的诱惑,“预言神通从此必将走向平庸,证据是《伤仲永》”的论断不以为然。 至此,“早熟叛逆的天才少女”已然捏造完成。

成名许多年后,蒋方舟曾如此评价靠“新概念作文大赛”出名的作家——“在相对宽松的社会环境中获得了较多的发展机遇和较高的关注度”,是“时代的礼物”,而不代表创作者“水平有多高”。 蒋方舟或许没意识到,也不愿承认的是,她同样获得了时代的馈赠。

少年蒋方舟 12岁,进入湖北襄樊一中的蒋方舟完成出书KPI后,迎来的是长达数年的专栏写作。 彼时,蒋方舟开始给《南方都市报》写专栏,一周要交五篇专栏,为了不开天窗(媒体术语,现泛指报刊下留下成块空白),蒋方舟每天晚上7点睡觉,早上三点多起来写作,“写到七点多听到楼下的扫地声,就知道该上学了”。碰到写不完的时候,蒋方舟就在学校继续构思,放学后冲回家加个结尾,交稿。 据传,在2000年左右蒋方舟每月稿费就高达4000元(一说6000元),稿费被母亲“存”起来,然后会慢慢变成家里的某个新物件,一部手机、一辆摩托车,或是一套房。 写专栏之余,尚爱兰的“天才计划”仍在继续,出书任务一本接着一本。学业繁重,写作任务越来越多,蒋方舟倍感压力,有一天蒋方舟写着写着忽然爬上走廊护栏,威胁母亲帮自己办退学。经此一闹,学校反而做出了让步,允许蒋方舟可以不写作业。 少年成名后,蒋方舟第一次感受到了特权,即便这不是她想要的。 2005年,尚爱兰的“天才计划”与应试教育完美相遇,凭借写作特长,蒋方舟以“特长生”身份进入武汉名校华师一附中,为了让蒋方舟更好地创作,学校为她配备了一间单人宿舍,命名为“蒋方舟创作室”,像初中一样,蒋方舟仍旧不用写作业。 华师一附中的眼光独到,同年10月,蒋方舟参与中国少年作家学会第一届会员代表大会,成功当选中国少年作家学会主席。

蒋方舟当选中国少年作家学会主席时的新闻报道 可以想见,这样的光环足以让蒋方舟称之为“天才”,也足以使她忧郁不快。 高中时期的蒋方舟并不快乐,她每天埋头写作,接连出书,但几乎没有朋友,这样的生活让蒋方舟只能将愤怒发泄到母亲身上,她和妈妈大吵一架,“都是你害的,都是你把我变成了一个这样的人。” 但尚爱兰告诉她“快乐不重要,把事做成才重要”。 一年后,已经有能力反思自己经历的蒋方舟,在散文《审判童年》中写道:对于虚假的童年,我历历在目触感依旧;对于真实的童年,我一问三不知。 《审判童年》附记: 这篇文章的写作跨越了好几年。最初写,是想找一个合适的方式告别童年,告别天真与恐惧、幼稚与无畏,告别美好,也告别不快乐······ 我不想做一个歌颂遥远的月亮有多皎洁的人,而想看到它黯淡坑的一面,那是真实。我们抱怨孩子总是吵闹和哭泣,而当我们蹲下,和孩子同一个视线,看到的都是大人密密麻麻的腿,看不到路也看不到人的表情,这时候,我们才知道孩子们的恐惧从何而来。我想回到那个低的视线。 在享受了几年“特权”后,高中的蒋方舟“处于某种莫名其妙的臆想”,觉得自己是不需要高考的,到了最后一刻,“会因为写作特长被高校不经过任何考试,破格录取”。 在这种臆想中蒋方舟每天看小说、看电影,几乎不学习。直到高三,班主任告诉蒋方舟,不要妄想有什么捷径,必须参加高考,而班主任给她定的目标是北大和清华。但蒋方舟深知一年时间,哪怕自己再努力都无法弥补两年没学习的损失,于是她决定借助自主招生为高考加分。 2008年,高考分数540多分的蒋方舟,被清华大学破格录取。

蒋方舟清华大学毕业照 几年后,有人直言别的考生顶多降20~30分而已,但蒋方舟却能降60分。对此,蒋方舟解释自己“在有先例可循的情况下,在规则最宽容和最谨慎的60分优惠条件下,我进入了清华大学新闻传播学院”。 解释完自己是如何考上清华大学后,蒋方舟如此评价自己通过自主招生进入清华的经历:“我从没有放弃希望,也没有错过机会”。 事实上,从成为“天才”的那一刻开始,蒋方舟从来不缺机会。 在大学期间蒋方舟的约稿变得更多了,她写了大量散文、时评和书评,《天才女人》《快乐男声》等各类节目也向她抛来橄榄枝,蒋方舟甚至还代言了美妆广告。 2013年蒋方舟毕业,当其他同学忙着投简历找工作时,她收到了《意林》杂志社顾问和《新周刊》杂志副编辑的邀请。 同年,蒋方舟将大学时期写的文章集结成《我承认我不曾历经沧桑》,有网友在豆瓣短评写道:“作文写得再杂,也不是杂文吧”、“蒋方舟无论接受采访,还是写点东西,都让我想起四个字:挤眉弄眼。” 外界对于这个才女的审视从24岁出版《我承认我不曾历经沧桑》时爆发。 蒋方舟挚爱的作家,同被视作天才的张爱玲,24岁时凭借短篇小说《沉香屑·第一炉香》在上海文坛崭露头角。而天才少女蒋方舟,24岁时的作品与9岁时出版的第一本书,在豆瓣获得了相同的评分。

2019年,蒋方舟与出版社编辑见面,刚落座,对方甩出一句话“放弃吧,你没什么写小说的天赋”。 蒋方舟瞬间脸红了,但并不服气,她试图为自己辩解,跟编辑聊小说的构思和情节,最后她说“你相信我,我是肯定能写出好小说的”“我只是练习还不够”。 从2013年出版《我承认我不曾历经沧桑》开始,到2015年出版首部短篇小说集《故事的结局早已写在开头》,再到2017年出版《东京一年》,蒋方舟两年一部新作,却本本“恶评如潮”。 在媒体叙事下,蒋方舟是著作等身的天才少女,在电视节目里也总能见到以作家身份出现的蒋方舟,但当蒋方舟带着自己的作品,走进成人世界时,大众忽然发现,这个早就享誉中国的“天才少女”,水平竟然不过如此。 大众似乎不再买账了。

蒋方舟 2015年,蒋方舟《故事的结局早已写在开头》,豆瓣评分惨淡,反响平平,豆瓣高赞短评写道“十几年过去了,还在写萌芽。” 好友“黄博士”如此评价蒋方舟的小说集“人物不对,说话也是错的,她写的那些东西,不是你生活里的,但是她又在描写生活,很别扭的状态”。 别扭似乎也是蒋方舟的常态。 成长过程中,蒋方舟听了太多“天才”的评价,也曾享受过异于常人的特权,当她匆忙坠入生活时发现,她既无法讲述自己的生活,也无法写好他人的故事。 在网综《奇葩说》,蒋方舟难得地剖析自己“我发现我没有和任何人产生过所谓的真实的关系,我开始怀疑前20多年活得是否是正确的”。 蒋方舟不得不直面《伤仲永》的结局,没有作品的天才少女,“每当别人说我没有作品的时候,焦虑感都深了一层”。 焦虑之外,蒋方舟一度将时间花在赚钱上,有段时间她刚买了北京的房子,几乎所有活儿都接,“又挣了一个马桶”。 从天才少女到文艺活动家,蒋方舟带着作家的身份标签,活跃于各类谈话节目、文化综艺、知识付费等项目。 最著名的节目是成为《圆桌派》的常驻嘉宾,与窦文涛、梁文道、马未都等人一起录节目,梁文道曾犀利地指出“少年成名的姑娘很早就知道自己的价值,在成长过程中,无数人主动向她招手······这是机会,但也是消耗”。 彼时的蒋方舟并不太会拒绝,好像也没有拒绝的理由。

蒋方舟参与《圆桌派》录制 当了几年文化活动家后,2019年,蒋方舟即将迎来30岁,她说“怕我30岁的时候立不住,一屁股就坐那了”。 在仍旧没有代表作、年近三十的恐惧中,蒋方舟开始谋划“互联网脱退”计划,“不看,不吵,不聊”,减少上网,同时她变得爱惜羽毛,每年给自己定挣钱kpi,达到后就不再接受过多的商业活动。 对于蒋方舟而言,“写下去”仍是她眼中最有价值的生活。 回望蒋方舟的成名路,母亲尚爱兰是绝对的引导者。在播客《岩中花述》中蒋方舟谈及母亲,“在我小的时候我们就达成了一种我们俩对抗全世界的同盟关系”。 但面对一个只希望女儿特别但不要求其快乐的母亲,蒋方舟一度有强烈的被剥夺感。她总觉得是母亲剥夺了自己应有的人生,直到而立之年,蒋方舟忽然发现,其实妈妈的人生也在被自己啃噬,且更为彻底。 双生花般的共生关系,让蒋方舟将90%的精力的爱都给了母亲,她似乎已经“做不到像爱妈妈一样去爱别人”了。

蒋方舟与母亲尚爱兰 2025年,距离“脱退计划”已经过去了6年,这几年蒋方舟不温不火地出着新书,36岁的蒋方舟依旧没有代表作,甚至突然陷入抄袭风波。 早在十年前,她曾坚定地表示“作家抄袭不可被原谅”,不知道,蒋方舟是否能原谅曾经的自己?

蒋方舟接受网易娱乐采访 在一档播客里,蒋方舟讲起自己的一段经历:她曾答应出版社在期限内完成一本书,直到该出版开始线下新书巡讲的时候,蒋方舟仍没完成书稿。 “于是,我就开始了史上最诡异的新书巡讲:带着我只有书名和封面的新书做了十几场全国巡讲。” 这场荒谬的巡讲仿佛为蒋方舟的前半生写下了一段生动的注脚。 |

|

|

|

|

|

|