| 昨日世界的崩塌 如飞蛾扑火般的个人史 | |

| www.wforum.com | 2024-05-24 22:01:39 歪脑 | 0条评论 | 查看/发表评论 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2022年8月23日,我坐在东京湾海岸一个咖啡厅里,窗外蓝色海面上几艘白色货轮缓缓驶过。几个小孩在海边溜滑板,这是一个再正常不过的下午。但此时手机新闻却在提醒我,重庆温度已经43度,市民在山火的烟雾中排队做核酸检测。 我心里略微有一点庆幸。我想起一位深圳的朋友,自新冠疫情肆虐以来,已经做过300多次核酸检测。深圳——这个紧邻香港的中国南方城市——被戏谑地称为“核酸之都”。而我,在10个月之前,刚刚离开那个城市。离开深圳时做过一次核酸检测,到东京落地时又做过一次,仅仅两次。想到那些每24小时就需要被别人拿棉签伸进嘴里的朋友,我确实会觉得庆幸。 那时东京的情况当然也不容乐观,当时每天感染人数都在两万人以上,但生活一切如常。我在7月31日开始发烧,过了10天已经毫无任何症状。假如我依然住在深圳,那么不仅我会被强行拉去商旅酒店隔离,我的几百位邻居也会,我所在的社区及周边会被标记为“高风险地区”,我所居住的南山区——被称为全球GDP最高的市级行政区——全体市民均因为我要做一次例外的核酸检测。这一区域住着135万人。 2021年11月15日,我从深圳来到东京。从深圳宝安机场启程的飞机升空后,会在深圳湾上空飞一个巨大的弧形转向,从右侧舷窗看下去,是香港的流浮山和湿地公园,在南方的冬天里郁郁葱葱。天气极好,可以隐隐约约望见香港岛的摩天大楼。我靠在窗户上,就这样一直呆呆地看着,直到飞机冲入云层。虽然我心里已经无数次跟香港道别,但这次却是最伤心的一次。 我在31岁那年到香港工作,时间虽然短暂,但因为香港这座神奇的城市,我觉得自己才真正长大了,变得有勇气、有自信、有爱。香港是我的人生中的座标原点,时不时提醒我,自由是一种什么状态。然而经过2019年,我心中的那个香港也不复存在。

2022年深圳市,居民排队接受核酸检测 ( AFP / STR ) 我的随身背包里,有几块拇指大的碎玻璃。那是2019年8月31日晚,香港示威年轻人和警方在旺角地铁站发生剧烈肢体冲突时,地铁站被打碎的玻璃。我那天晚上路过旺角,随手捡了几块,有的上面还有血,作为对那个晚上的纪念。 飞机一路向东北,掠过高山大河,从杭州和温州之间的海岸线飞出中国大陆。我就这样呆呆地看着。从中国到日本,我已经飞过很多次,但这一次,心情很不一样。在新冠疫情中居家自肃的日子里,我已经考虑过无数次,我要离开这个国家——中国。 在这几年里,昨日构筑的世界不断崩塌,我在少年时代确立的那些价值和观念,遭受到非常严重的挑战和诘难。如果是20年前的2002年,我会怀疑自己是不是有问题。如今,我是四十多岁的中年人,我毫不犹豫地认为,这完全不是我的原因,是我背后的那个中国,完全变了。正是因为中国这几年的巨大变化,使得我,以及我的很多同龄人,变成了祖国的敌人。 一、米老鼠和可口可乐的80年代

一名男孩在北京天安门广场,戴着墨镜,手拿可口可乐,在中国国庆庆典的装饰品前拍照留念 ( AFP / Robyn BECK ) 我出生在华山脚下的一座小城。华山是被中国人称为“五岳”的“西岳”,距离古都西安仅120公里。因为所谓的“汉唐盛世”,故而西安是一个足令中国人骄傲的城市。相对于上海和北京,西安是一个极为封闭的城市,很多人把汉唐盛世像一根名牌雪茄那样挂在嘴上炫耀,沉溺于对辉煌历史的迷恋,在心态上普遍缺乏一种现代的开放性。 即便如此,回想起我的童年时代,我依然觉得那是一个值得记录的黄金时代。那时候拥有电视的家庭不多,每个周末和小朋友一起看动画片,虽然是黑白电视,米老鼠和唐老鸭都不知道什么颜色,但还是津津有味的看完十五分钟。这是学习六天之后,一周唯一的期待。那时候,中国还是每周六天工作制。

《血疑》( 网络图片 ) 八十年代也是中日两国的蜜月期。1984年,一部非常有名的日本电视连续剧《血疑》(《赤い疑惑》)在中国大陆播出,主演为女演员山口百惠,她所穿的衣服被称为“幸子衫”,当时在中国大陆风靡一时。山口百惠是我父亲心中唯一的女性偶像。我小时候他还跟我开玩笑说,“长大以后娶个日本太太”之类的。

可能大部分中国人第一次因为这部剧,知道有血型这回事。该剧播出时,还曾经有人因为剧情过于悲痛而自杀。最令中国观众震惊的是,在他们心目中的战败国日本,居然在1970年代,平民家庭就有抽水马桶、燃气灶、电视机这些很高级的东西,城市车水马龙、高楼鳞次栉比。 当时邻居谁家要是有一台日立或者东芝的电视,那是了不得的大事。对我们这代人而言,美国和日本,就是代表着美好、舒适、发达的生活水平,以及有趣、好玩的文化产品。“进口的”即意味着高级、耐用、有品质等等,进而认为,外国的一切都是好的。 再比如可口可乐。这种常见饮料在我小时候是作为一种奖赏出现的。我考试拿到好成绩,父亲会买一瓶可乐给我,喝完的玻璃瓶子还要给商店送回去。那种甜甜酸酸的口感,似乎可以在舌尖上停留好几天,以至于我刚刚毕业自己赚钱的头几年,天天把可乐像水一样喝——都是童年的病根子。2008年汶川地震的时候,一位叫薛枭的男孩,在废墟中被困了80个小时。当救援人员把他挖出来的时候,他的第一句话是:“我要喝可乐,冰冻的。” 1988年,一部名为《河殇》的纪录片在中国中央电视台播出,探讨了诸多中国传统的文化符号,认为中国有太多传统文化包袱,黄土文明应该向西方海洋文明学习,拥抱“蓝色文明”。我那时候年龄小看不懂,但大人很喜欢这部片子。2008年3月,我在台北见到了这部纪录片的总撰稿人苏晓康先生,我非常激动地向他说,我这一代也是“河殇的一代”。

纪录片《河殇》片头截图 ( 维基百科 ) 1990年,中国第一次举办亚运会,为此,父亲为家里买了一台彩色电视机。我仍记得北京亚运会的主题曲,那时候几乎人人会唱,其中有一句“四海会宾客,五洲交朋友”。北京还专门在亚运村兴建了“五洲宾馆”。可是如今三十多年过去,中国是不是“五洲交朋友”呢? 1990年北京亚运会《亚洲雄风》( YouTube / @pal2011 ) 借此国门打开的机会,兰州大学的学生李阳,发明了一套快速学习英语口语的方法,他称之为“疯狂英语”,短短几年内在中国大为流行。李阳1993年为美国众议院外交委员会一位议员担任口译,成为国民瞩目的明星级人物,“全民学英语”已是一种见怪不怪的现象。我的中学英语老师经历过六四,天天都在劝我们,一定学好英语,以后出国。 在我的童年时代及少年时代,我们这些人就是在一种“否定中国、肯定西方”的氛围下成长起来的,只是当时惘然而已。不论是民间还是官方,对中国的现状都是不满意的。我中学的政治课本里,几乎引用了邓小平关于向西方学习的全部言论。中国需要学习西方,需要对外开放,这是朝野的共识。 没有共识的部分大概就是六四这一部分。由于官方长期的讳莫如深,关于六四的过程及评价,我是在南京上大学之时,第一次听亲历者讲述过。我1997年开始上网,98年即发现了很多海外新闻及学术网站,其中有一个叫做“64memo”的网站,上面有大量关于六四的图片资料。当时那种震惊,真是难以言表。 那时候中国的大防火墙尚未建立,也就是说,我们可以自由地访问海外网站。除了六四之外,还有台湾官方以及西藏流亡者的网站,在这些网站上,我知道了很多我过去从不知道的事,使得我不得不重新探寻,我所成长的八十年代,中国到底发生了什么。 很多道理是我上大学之后才明白的。我很感谢当年那些在课堂上回忆往昔的老师们。有些老学者经历过中日战争、国共战争,有些老师经历过反右、大饥荒、文革,有的老师经历过六四。那时候,大学的课堂上还没有安装摄像头和录音设备,学生里也没有党团安排的信息员,老师们可以毫无顾忌地讲历史故事。

1998年,西安为克林顿访华建造的欢迎广告牌 ( REUTERS / PTB ) 我去大学的前两个月即1998年7月,克林顿总统访华的第一站就是西安,他是六四之后访华的第一位美国总统。我记得很清楚,当时代表中国的西安官员郑重地递给克林顿一把钥匙,然古城西安的南大门缓缓打开。那是一个非常有象征性的镜头,这个古老的中国,再次向以美国为首的外部世界打开了大门。 我这代人,人生的前二十年,中国的关键词就是四个字:改革开放。邓小平说,坚持总路线100年不动摇。让我们这代人曾经坚定不移地相信,这样的日子会伴随我们终生。在入世之前的二十年,虽然有各种跌宕起伏,但整体在路径上,中国还是向着更加开放的方向。这就是我青少年时代对中国的大体认知。这些都让我们彼时对中国的未来充满了信心。 二、如金子般发光的日子

2001年,中国年轻人在上海的一个电子展上上网 ( REUTERS / Claro Cortes IV ) 2002年大学毕业之时,很多同学选择考公务员进国家体制,我也未能免俗,但当时进入体制内工作大概率是会被同学鄙视的。那时候互联网经济刚刚崛起,到处流传着做网站创业的传奇故事。丁磊(网易创始人)、张朝阳(搜狐创始人)、马化腾(腾讯创始人)就是那个时代的神话。很多人放弃了进入体制的机会,去大型企业工作。 我当时考上了中国广电总局的公务员,我父亲是广电系统的,怂恿我考这个部门。我当时已经决意从事新闻,最终还是放弃了做公务员。2002年的7月13日,我从南京飞到了北京,住在南城半步桥的一个小公寓里。为了拿到北京户口,我去了一家隶属于中共的日报工作。 随后就遇到很多大事。首先是那年夏天,中国的大防火墙建成并开始试验运作,从此,很多港台及美国、欧洲的新闻网站就不能继续访问。我认为GFW的效果,终于在二十年后初见成效。2000年以后出生的孩子们,从来没有访问过外面世界的网站,同我们这代人相比,他们获取信息的渠道简单而可怜。如今中国大陆网络上“小粉红”现象与此密切相关。 自由是这样一种东西:一旦曾经获得,就无法失去。从那个时候开始,我上网需要借助很多软件,才能不受阻碍地去看中国以外的网站,这个动作后来被称为“翻墙”。当时我们没有人觉得是多大的事情,如今,很多地方都传出因为翻墙访问X(Twitter)或者YouTube被拘捕的案例。 那年秋天,中共十六大召开,北京城戒备森严。江泽民和胡锦涛之间的权力交接,是中外瞩目的大事。这是中共在1949年建政之后第一次和平的权力交接。邓小平在1992年确立了政治局常务委员会集体领导体制,并隔代指定接班人胡锦涛,且每一代领导人仅能连任一次,执政时间为十年。这就给外界呈现了一种“制度化”的假象,人们对制度稳定有一定的心理预期。

2002年,江泽民(左)在北京人民大会堂举行的庆祝国庆53周年宴会上向胡锦涛(左二)和李南清(右)敬酒 ( REUTERS / Andrew Wong ) 江胡交接之后,人们对中国未来的不确定性而引发的政治焦虑,得到了相当程度的缓解。与此同时,广州的一种怪病在蔓延,但早期的新闻被压制,直至春节后才开始大范围非正式的流传,这就是非典型肺炎(SARS)。 虽然被压制,但还是有媒体冲破禁令,报道了SARS。一位名叫蒋彦永的军队医生,在4月向外媒公开透露了中国非典型肺炎的真实情况,刚刚上任的北京市长孟学农被停职,同时被停职的还有卫生部部长张文康。类似的情况发生在2020年1月,一位叫李文亮的医生在私下的信息渠道非公开地提及了新冠肺炎,被武汉政府严重警告,后来他被誉为“吹哨人”和“英雄”。 中国政府在2003年4月下旬,开始公布真实的非典型肺炎患者病例及数字,并允许WHO专家到北京调查。虽然有些迫不得已,但这些开放的姿态还是让外界认为胡温的上任,为中国带来了颇不一样的改变。人们对3月刚刚当选的国家主席胡锦涛和总理温家宝寄予厚望。 公民社会中的媒体人

2003年,一名男子在北京街头的报纸杂志摊上看书 ( AFP / FREDERIC BROWN ) 新闻人当时都很乐观,觉得依靠自己手中的笔可以改变中国。2003年3月,一位叫孙志刚的企业职员在收容所中以不明原因死亡,以滕彪为首的三位法学博士给官方上书,要求废除中国的收容遣送制度,6月20日,《收容遣送办法》被废止。 3月的人大会议后,在新闻界开始流传一个新的词汇:胡温新政。但当时我是失业状态。我在3月初刚刚和一家新近崛起的时政报纸《21世纪环球报道》谈妥,去做该报驻北京记者。这家报纸隶属于广州的南方报业集团,在业内被认为是具备改革气质的自由派媒体大本营。可是当我在3月17日入职那一天,被告知报纸被停刊了。那一天,温家宝刚刚被任命为国务院总理。

《21世纪环球报道》头版 ( 维基百科 ) 报纸被停的原因很简单,一位记者采访了曾经担任毛泽东秘书以及中共中央组织部常务副部长的李锐,请他对邓小平时代做简单评价。李锐说,“邓小平只改经济,不改政治,这是不对的。”本来这句话在终审时已经被主编删去,但印刷时(未知是否有意)使用了先前的版本。3月17日出版的这期报纸被收回,报纸被停刊。 刘晓波后来评价这份报纸被封的原因,他说,“他们过于关心国内外政治。”对我来说就很讽刺,因为我在胡温新政的第一天就失业了。那时候,我对所谓的“胡温新政”发生了一丝怀疑。毕竟关闭一家报纸,显得意识形态的管理部门非常小气,而且那句话并没有讲错,何况还是党内高级干部讲的。 但也是这一年,中国的新闻管制似乎有所松动。当年秋天,南方报业集团在北京创立《新京报》、新华社在上海创立《瞭望东方周刊》,均被认为是具备自由派倾向的媒体。次年,《时代人物周刊》于北京成立、《南方人物周刊》于广州成立。 记者因为薪水的多寡在各个媒体间频繁跳槽,大家都似乎觉得迎来了一个媒体的黄金时代。后来成为腾讯公司副总裁的陈菊红,当时是《南方周末》的头版编辑,她在回忆南方报业的时候,有一句话被别人频繁引用:“那是一个如金子般发光的日子。”

2003年年底,《中国新闻周刊》刊发了一组封面故事:《2003,新民权运动》,并为此组稿件配发了一篇题为《2003年,公民权利年》的社论。这篇文章执笔者为成都大学青年教师王怡。文章末尾如此写道: “经过漫长的27年,在国家和社会之间,已经站满了市民。有一种值得期待的前景,就是在国家与社会之间,在议会和政府之间,同样的站满持有恒心的公民,和各种公民的结盟。” 就在短短的一个月之后,2004年1月27日,胡锦涛在法国巴黎的国民议会大厅发表演讲。他说,“中国积极推进政治体制改革,完善社会主义民主的具体制度,保证人民充分行使民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的权利。”消息传回中国国内,引起媒体相当热烈的讨论。中国官方在六四之后已经很久没有提及“政治体制改革”这几个字了。 2004年9月,新近成立的《南方人物周刊》在第7期杂志推出一组报道,《影响中国公共知识分子五十人》,王怡以专栏作家的身份入选。这个公共知识分子五十人名单可以视作当时自由派知识分子的一个政治光谱,有茅于轼、徐友渔、贺卫方等人,甚至还向台湾的殷海光致敬。 从那个时候开始,乐观的情绪开始逐年蔓延。当时大家身在此山之中,何曾想到几年后的境况居然每况愈下。这个名单中的高耀洁,2009年8月流亡美国,直到去世也未能再回故土。而王怡则在2019年12月,以颠覆国家政权罪被判刑9年。 这种乐观情绪之下,一种对政治改良的期待应运而生。首先是媒体人这个群体,积极报道各类维权事件。当时这类事件在新闻审查上比较容易规避,通常在报道之后,涉及的政府部门或者企业,出于对社会舆论的在意,也会作出相应的改善或纠正,于是记者们就有一种盲目的对报道效果的确认。 比如前文提及的孙志刚事件,在南方都市报报道之后以及三博士上书之后,很快废除了《收容遣送办法》,让当时的媒体人士气大振。不过,一年之后的2004年3月,《南方都市报》的主编程益中即因为所谓的经济问题被立案侦查。民间普遍认为这是对南方都市报的报复。 以南方系为主的一些媒体人群体,把不断扩大中国的新闻自由视作是自身的使命——当然也包括我在内。因为没有言论自由就没有真知灼见,就无法讨论中国的前途命运,就不会知道“中国向何处去”这个终极问题的答案。这是我在2008年时反思“为什么我要做新闻”这一问题时所想到的答案。 很多媒体人凭借互联网的便利,互相交换本地的信息,比如广东省内的新闻,广东本地媒体如果被控制的话,就请上海的媒体朋友来报道。这就形成了那几年在媒体生态中一个很流行的现象:异地监督。2004年,中宣部即下令禁止异地监督,这之后,对异地负面新闻,只能采用“异地评论”的方式。

2005年,矿工的亲属在听到承德煤矿瓦斯爆炸的消息后痛哭不已 ( REUTERS / China Newsphoto ) 由于我当时所供职的新闻杂志隶属于官方的新华社,可以在全国范围内跑新闻。2005年2月14日辽宁阜新发生矿难,有214人死亡。次日我即冒着大雪赶到600公里之外的事发地。一位遇难者的遗孀在接受采访时问我:为什么有户口的赔21万,没有户口的只赔7万?都是一样的人命啊。 我当时写了一篇揭示生产事故赔偿中“同命不同价”的稿子,谁料被主管机关毙稿,不止是我,赶去辽宁的全国各地的记者,都没能发出来稿子。我们被告知只能转载新华社的通稿。我在冰天雪地里忙碌了三天,甚至偷偷摸摸半夜去看尸体,居然连稿费都拿不到。那是第一次对“媒体推动变革”这个命题发生了怀疑。 也有乐观的专栏作家和评论家提出“围观改变中国”的口号,并辅之以“公民社会”、“官民良性互动”、“中产阶级”、“新兴阶层”等一系列的周边概念,试图以言论自由为突破口,改变中国的现状。当时许多报纸都特设了评论版面,《南方都市报》甚至成立了一个《评论周刊》。 当时大家的共识就是,必须在媒体上促成对新闻事件更自由和广泛的言说。我作为《南方都市报》的专栏作家,此时也开始撰写时事评论专栏。 记者、律师、教会和程序员

2009年,一辆武警装甲车停在临汾一座教堂外(后面),十名当地宗教领袖因无证礼拜被判入狱 ( AFP / PETER PARKS ) 律师和法学家则在另一条道路上。北京大学宪法研究中心的教授贺卫方,作为公共知识分子的领袖,经常接受媒体采访或者自己撰稿,主张中共应该在宪法规定的范围内活动,应该将宪法司法化,比如平等接受教育的权利、言论权利、集会权利等,即可以得到保证,其核心是要求细化落实宪法赋予公民的权利。 尤其是记者和律师两个群体密切接触之后,互相帮助和配合,形成一种看似非常有力的变革力量。当时律师界的领袖是毕业于中国政法大学的浦志强律师,他曾经代理了《中国农民调查》作者陈桂棣夫妇被起诉的案子,涉及言论自由。2014年他则因六四研讨会而入狱。 而互联网公司的一些程序员则抱有“技术改变中国”的理想。一位毕业自上海交通大学的知名网友,曾经建立过一个互联网数据模型,根据他采样的中国互联网管制的数据和自己的算法,他曾信誓旦旦地说,在2017年10月的某一个时间点,中国官方将失去对互联网信息的管制能力,中国的言论自由可望实现。许多程序员认为,互联网的崛起,将极大的推动中国的言论自由。 可是很多年后,我们知道,中国互联网的崛起,即便在早期曾经有过言论范围的扩大以及令个体更容易发出声音,但整体来看,极大地增强了官方的宣传力量以及和意识形态的渗透效果。流量是党产,影响力亦是党产。技术的成长不过是增加了统治手段的高效与便捷。 2005年前后,北京和上海崛起一批为数众多的地下教会,甚至进行半公开的查经或者祈祷活动。根据香港作家陈冠中在河南的调查,他估计,截止2010年,官方教会和地下教会的基督教及天主教教众有1.5亿人之多。当时一些知名知识分子比如范亚锋及李柏光,均为基督徒。

2005年连战访问中国大陆,成为第一位踏上中国土地的国民党领导人 ( REUTERS / Jason Lee ) 2005年4月,国民党主席连战访问中国大陆,开启了此后数年中国大陆与台湾的蜜月期。这是继1945年之后,国共领导人首次会谈,虽说国民党已是在野党,但连战仍在南京获得30万民众的自发欢迎。他在北京大学的演讲被允许直播,这在中国是非常少见的事情。 中共在此后,也有限度地开放讨论台湾问题,以及民国历史的研究。胡锦涛为此特意在一些场合,肯定了当年国民政府在中日战争中的贡献,所谓“正视历史”。这亦成为一些改良派对胡温政府抱持期待的理由之一。我从2005年开始,陆续给《南方都市报》及《南方周末》撰写关于台湾问题的评论,此后的几年,我个人的兴趣基本是研究港台问题。 2008年3月16日,我从北京经香港到达台北,采访当年的台湾大选,但郁闷的是,我刚刚从北京起飞,拉萨就发生了314事件,我懊悔为什么要来台湾。没多久,汶川发生地震,许多媒体人冲破新闻封锁,纷纷前往四川,打破了一次“禁止异地监督”的禁令,且事后也没有被追究,在稿件上也最大程度做到符合官方的要求。

2010年,Google退出中国,谷歌中国总部外,中国谷歌用户送上鲜花 ( REUTERS / Jason Lee ) 那时候,各地网友频繁举行线下聚会,称为“饭醉”(“犯罪”的谐音),也发明很多暗语和“黑话”,最著名的莫过于“草泥马”这个词,并延伸为一系列反对政治的符号。“草泥马”打败“河蟹”,即意味着反对胡锦涛的“和谐”。2010年1月13日,因无法忍受中国繁琐的内容审查,Google搜索引擎决定退出中国,一批北京网友来到Google中国总部楼下献花。那天晚上我也在场,亲眼目睹了“非法献花”这个词的诞生。 烟花散去,留下的是改革者的“单相思”

2008年,一名士兵在为北京奥运会闭幕式站岗 ( Action Images / Jason O'Brien Livepic ) 2008年8月奥运会开幕式的时候,我在北京家里的阳台上看到漫天的烟花在空中飞舞,心里不禁在担心中国未来的可能。我有点不太确信当时这些进步主义人士的乐观情绪能够持续多久。万邦来朝举国同庆的那个夜晚,我竟然有点怅然若失。我只是隐隐约约觉得,我们的乐观是大概是没有根底的。因为这些年来,不论什么事情,最后都会遇到一堵冰冷而坚实的墙。 奥运会之后,温家宝即将进行政治改革的传言甚嚣尘上,但与此同时,“普世价值”这个词汇在媒体上封杀及围剿。2008年当年出版的《公民社会评论》,是模仿当年匈牙利转型期的《公民评论》杂志,出版一期即被封禁。三年之后,连“公民社会”四个字都不能提了。 奥运会后的三鹿奶粉事件,把奥运会带来的辉煌与荣耀在短短几天之内撕得粉碎。但对我来说,真正令我死心塌地的则是发生于2008年年底的零八宪章事件。当时,我认为那份文件上的主张已经足够温和,即便如此,仍然不能被当局容忍,那么所谓的政治体制改革将永远不会到来。

2009年北京,一名便衣警察(右)在刘晓波受审的法院外拉下刘晓波支持者举着的横幅 ( REUTERS / David Gray ) 易言之,中国的民间和官方各自拥有不同的思考逻辑和行为逻辑。以渐进主义改良为目标的公共知识分子的努力,在表面上看卓有成效,但并未获得官方的任何回应,也没有在立法领域取得任何进展。与此相反,反倒是官方利用立法权,不断在禁锢律师、记者以及宗教人士的活动空间。所以改良主张更显得像是一种自虐以及自我怜悯的单相思。 比较有说服力的案例是2010年7月,波兰《选举报》的主编米奇尼克(Adam Michnik)在学者崔卫平的邀请下,在北京的一家书店公开做了演讲,讨论波兰以及中国的转型问题。米奇尼克说:“中国取得了极大的经济成就,一个自然的结果就是民主的演进。那么所有逆转或者违背这个过程的行为都是违背自然的。” 与其说是自由派学者和行动者们对这个结论深信不疑,毋宁说是米奇尼克的这一说法验证了长久以来自由派学者对这个庞大国家的路径期待。中国有一句古话,“仓廪实而知礼节”,经过改革开放的经济发展,中国一定能和平实现民主转型,这是很多人当时的想法。那天在晚宴上,我向米奇尼克讲述了我的担忧,我已经忘记了他是如何回应的。 三、香港,香港

1999年6月4日,数万人在香港维多利亚公园参加烛光守夜活动 ( REUTERS / RM ) 2009年春天,因为对新闻的倦怠以及对所谓新闻理想的怀疑,几乎是带着满身伤痕,离开了新闻杂志,去GQ杂志中文版做编辑,这是一个新的领域。当时的媒体政策大体是严管新闻,但是对娱乐、时尚、体育等领域放开,所以像《Vogue》、《GQ》、《Sports Illustrated》这些杂志均有中文版本。当然,这也被视作是中国“开放”的一个特征。 离开新闻领域当然是因为一种强烈的无力感,就是对任何改变都不再抱有期待,但这只是我的看法,我的很多同行当时还认为此时是中国媒体的上升期,尤其是当时许多网络媒体在崛起,开出相当于传统媒体3-5倍的薪水在招兵买马,网络媒体当时的尺度比传统媒体略微大一些。 2010年3月30日,因为三鹿奶粉引发的结石宝宝案件,结石宝宝的父亲赵连海在北京被判处有期徒刑两年,我当时用新浪微博评论此事,微博账户立刻被永久封禁。而当时,新浪微博这个产品才刚刚在中国上线。此后,我就很少有动力在中国国内发表时事评论了。

2010年香港,一名抗议者在敦促释放赵连海的集会上吹起呜呜祖拉 ( REUTERS / Stringer ) 2010年10月8日,刘晓波获得当年诺贝尔和平奖,许多自由派人士争相庆祝。官方则完全禁止这类消息的传播,最后实在无法掩盖,由代表民族主义立场的《环球时报》发出评论,指出这是西方的一个阴谋。无论如何,六四那一批知识分子在政治变革上的努力,至少在此是告一段落了。 正是因为这种失落,我在2011年春天,去了香港工作,也是在一家新闻杂志。在那里,我试着用不被审查的中文撰写文章。过去在中国大陆,因为审查的缘故,每个人心目中都住着一个中宣部。如今可以自由的写作,于我而言是非常难得的。 谁料没过多久,就被广州的相关部门找我谈话了,而且就在香港。我们坐在香港北角的一家颇具维多利亚风格的咖啡厅里,他们质问我为何要报道陈光诚和艾未未的新闻,质问我为何不热爱这个国家。虽然在北京我也经历过这样的场景,但是他们在香港依然如此毫无顾忌,却让我有点震惊。 当时的香港其实已经在巨变的前夜。北京一再否决了香港的立法会选举方案,并在中学辅助教材中推行“国民教育”,敏锐的香港年轻人有一种对未来深深的隐忧:即在“温水里青蛙”,香港会一再丧失拥有过的自由。这种担心在七年后的2019年成为现实。这是后话了。 我从北京到香港工作,更加验证了过去我隐隐约约的看法。香港与大陆之间的鸿沟越来越深,大陆的年轻人根本不知道香港正在发生什么。香港本土派的一些网络媒体把大陆人骂作“蝗虫”,而当时在大陆网络颇有影响力的北京大学教授孔庆东也公开在节目中骂香港人是狗,即当年所谓的“蝗狗之争”。 此后,香港年轻人的言论和主张逐渐得到更多人的理解。关于香港前途的讨论,是这个城市惴惴不安的暗流。香港与大陆的那些在制度上的不同之处,正是香港得以成为亚洲世界城市的理由,是什么样的力量让一个地无三尺平的小岛成为东方最自由和迷人的城市?香港的世界性和开放性,注定会成为渐趋保守的北京政权打压的理由。 2014年2月,时任《明报》总编辑刘进图被不明人士在街头砍了六刀,情况危殆,再次引发港人对新闻自由的担忧。2015年2月,总编辑钟天祥撤换《明报》头版头条关于六四的“加拿大密件”文章,更让港人怀疑,一直以来的新闻自由已经在北京的强大压力之下无法守护。

2014年,刘进图被袭击后,《明报》的记者和编辑在香港抗议暴力活动中举起报纸头版 ( REUTERS / Bobby Yip ) 此后的雨伞运动等大型冲突,都在既定的逻辑之内。当年10月,又发生了著名的“铜锣湾书店事件”,这是一家被认为专门售卖中国大陆政治书籍的书店,五位书店人士相继在香港失踪,后来被证明是不明身份的人士将他们挟持到中国大陆,并“配合有关调查”。香港人的言论自由被戕害之后,人身自由也面临重大威胁。 “不!你还有理想!”

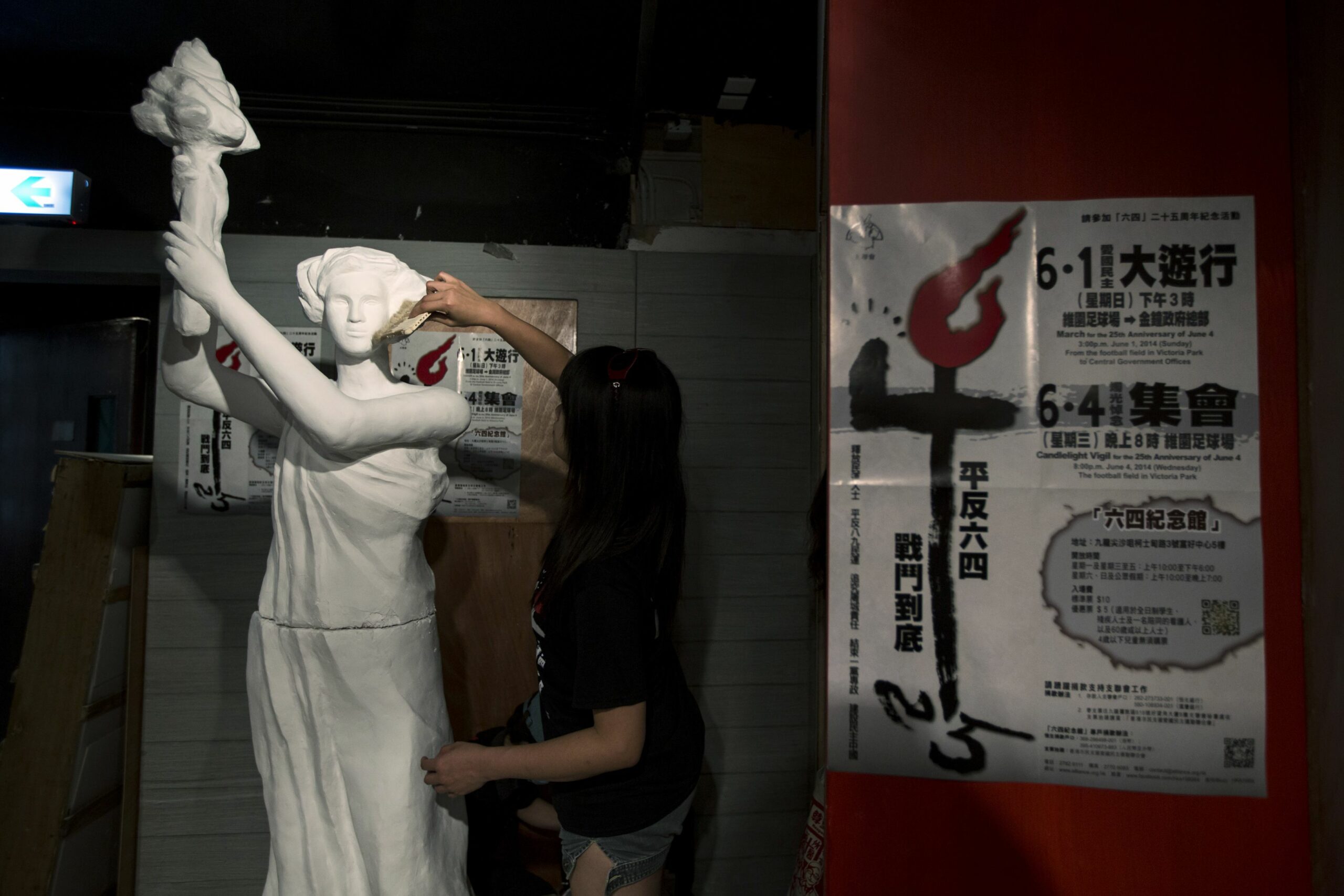

2014年,一名艺术家正在香港第一座永久性博物馆创作民主女神雕像,该博物馆致力于残酷镇压中国天安门广场的民主抗议活动 ( REUTERS / Tyrone Siu ) 三个月后的2016年3月15日,在我身上也发生了类似事件。当天下午我按计划乘飞机离开北京去香港参加一个学术活动,在首都机场被四名不明身份的人士带上一台轿车,关押在至今都不知道是什么地方的一个小房间,一共19天。被塞进车里的那一刹那,我只冒出一个念头:如果我不在中国就好了。 一位负责审讯的相关人士问我:你为什么要给《苹果日报》写稿?我只好实话实说:因为房价很贵,而这家报纸给的稿费很高。他又问:你仅仅只是为了钱吗?我回答说:“我就是为了钱。”他突然间被激怒了,粗暴的打断我,严厉地说:“不!你还有理想!”我当场愕然,无以为对。 此后的半年内,我不能离开中国大陆,直到当年8月底,才被允许去澳门旅行。我还被警告不能撰写时事及政治评论,亦不能接受任何外国媒体采访。与此同时,我在香港的有限居留签证也被迫中止,我不得不搬到深圳居住。但出入境并未受到严格限制,所以也经常去香港买书会友。 有一点很重要。言论及出版自由的香港,一直在为红色中国保存着那些不能遗忘的记忆。比如反右、大饥荒、文革、六四的研究书籍,一直可以在香港出版和发行,香港就是中国的“真相博物馆”。但,真相就是谎言的敌人,就会被谎言的制造者无情打压,这也是当时我们判断香港处境会更加糟糕的理由之一。 更何况,在北京眼里,香港其实是一个反对派言论聚集的基地。这也是北京一再强调“港人治港”必须是“爱国的港人”才能“治港”的原因。他们对“自由”这种东西抱有出乎本能的警惕以及不信任。 四、四十而不惑 2017年的大事件是刘晓波在狱中去世。作为六四符号的溘然陨灭,这无异是一个巨大的象征。从六四之后开始的中国政治转型运动,在民间大体有两条路线,一是以体制内开明的退休官员、体制内知识分子、媒体人和律师主张的渐进改良路线,一是以刘晓波为代表的自由派独立知识分子主张的政治反对路线。二者的核心分歧是是否接受中共的领导。 而刘晓波的去世以及伴随而来的对政治反对派的驱逐和打压,使得政治反对路线趋于消失。而主张改良路线的人们,在2018年春天也遭到了现实无情的嘲弄。那一年春天的全国两会上,宪法被修改,删除了国家主席的连任规定,使得国家主席的第三届任期成为可能。这引起国内外的激烈讨论,并引发了一波移民热潮。 回顾过去四十年中国的道路,“改革开放”是一个颇能迷惑人的词汇。官方不断强调的政治体制改革,在六四后遭遇重挫,然后被无限期搁置。不仅如此,党务系统对政府侧的限制以“不断加强党的领导”为由层层加码。经过四十年的发展,他们总结了相当多的经验,有资金、有技术、有高超的能力继续维持高压管制,并且在意识形态上越来越以民族主义及狭隘的爱国主义为圭臬。 持自由派倾向的人群,以进步主义的思维去看待中国过去这四十年,以一个虚假的期待作为奋斗的目标,认为中国的发展进路是线性的、不断往上的,中国会不断保持开放姿态。如今看来,这就是一个错误的判断,我也曾经是其中的一员,并且在人生的前半部分积极投入去实现这样一种期待,犹如飞蛾扑火一般。 历史不会一直是进步的。从中国历史的经验看,反反复复的事情太多。当年义和团领袖朱红灯也是带着农民在山东推倒圣诞树及火烧教堂的。就像如今,在和服的起源地苏州,穿和服竟然会被警方问话并且被强制脱掉,安倍晋三去世的时候,中国国内互联网上一片欢腾之词,这在八九十年代几乎是不可想象的。 中国有句古话说,四十不惑。也就是说,人到四十岁的时候,才能够明辨是非,才有了自己的价值尺度与判断标准。我的前半生,基本和中国过去四十年的改革开放时期相重合。我这些人生颠簸,几乎也都受到中国政治演进的影响。台湾作家龙应台曾说:一滴水,如何知道大江大海的方向? 看着昨天的世界不断崩塌,也离我渐渐远去,我并没有觉得更迷茫更彷徨,只不过对中国更悲观而已,然后将自己限缩于个体建构的小世界之中,对当下的中国,想说的话越来越少,可能以后什么都不会说,这大概就是佛家讲的“大悲无泪、大悟无言”吧。 |

|

|

|

|

|

|

| 中国海警在仁爱礁做了什么,为何菲军掏枪了 | |

| 中南海已大难临头 | |

| 获得俄军最高勋章的中国籍雇佣兵:为何劝人 | |

| 076号称排水量5万吨战力直追辽宁舰,这是真 | |

| 卫星影像曝光 中国在这儿秘密部署歼-20战 |

| 中国海警在仁爱礁做了什么,为何菲军掏枪了 | |

| 中南海已大难临头 | |

| 获得俄军最高勋章的中国籍雇佣兵:为何劝人 | |

| 076号称排水量5万吨战力直追辽宁舰,这是真 | |

| 卫星影像曝光 中国在这儿秘密部署歼-20战 | |

| 诈骗电话一接你就错了 千万别回嘴乱骂 | |

| 中国歼-16被F16战斗机红外锁定 为何没有反 | |

| 中东90亿美元砸单 为何这些国家不买中国导 | |

| “合法目标” 俄罗斯准备彻底撕破脸 | |

| 这封密信救了邓小平 习近平做起“中国梦” |